國內資訊

倡議書(shū):在城鄉空間踐行綠色發(fā)展

改革開(kāi)放以來(lái)的中國創(chuàng )造了經(jīng)濟持續高速增長(cháng)的奇跡,但也面臨著(zhù)資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統退化的嚴峻形勢,外延式、粗放式的發(fā)展模式已不可持續。黨的十八大將生態(tài)文明建設寫(xiě)入黨章,十八屆五中全會(huì )把“綠色”作為五大發(fā)展理念之一,十九大更是將“建設生態(tài)文明、推進(jìn)綠色發(fā)展”作為“新時(shí)代堅持和發(fā)展中國特色社會(huì )主義的基本方略”之一。綠色發(fā)展理念成為指引城鄉規劃建設管理的必由之路。

在中央提出的五大發(fā)展理念之中,“創(chuàng )新”是增量財富獲取途徑的新要求,“協(xié)調”是存量財富分配方式的新要求,“開(kāi)放”是處理“內部”與“外部”關(guān)系的新要求,“共享”是處理“個(gè)體”與“群體”關(guān)系的新要求,而“綠色”的內涵極為豐富,不僅涉及發(fā)展方法論的新要求,倡導“有限資源高效利用”;更體現了發(fā)展價(jià)值觀(guān)的新要求,倡導“物我和諧、知行合一”。

在中央提出的五大發(fā)展理念之中,“創(chuàng )新”是增量財富獲取途徑的新要求,“協(xié)調”是存量財富分配方式的新要求,“開(kāi)放”是處理“內部”與“外部”關(guān)系的新要求,“共享”是處理“個(gè)體”與“群體”關(guān)系的新要求,而“綠色”的內涵極為豐富,不僅涉及發(fā)展方法論的新要求,倡導“有限資源高效利用”;更體現了發(fā)展價(jià)值觀(guān)的新要求,倡導“物我和諧、知行合一”。

因此,綠色發(fā)展不僅是中央政府需要堅持的產(chǎn)業(yè)導向和公共政策,是每個(gè)公民需要履行的生活方式和行為規則,更是每個(gè)城市工作者需要秉持的價(jià)值標準和技術(shù)指南。

因此,綠色發(fā)展不僅是中央政府需要堅持的產(chǎn)業(yè)導向和公共政策,是每個(gè)公民需要履行的生活方式和行為規則,更是每個(gè)城市工作者需要秉持的價(jià)值標準和技術(shù)指南。

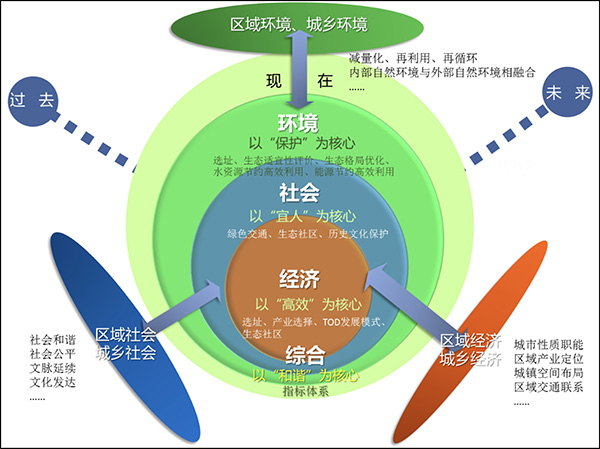

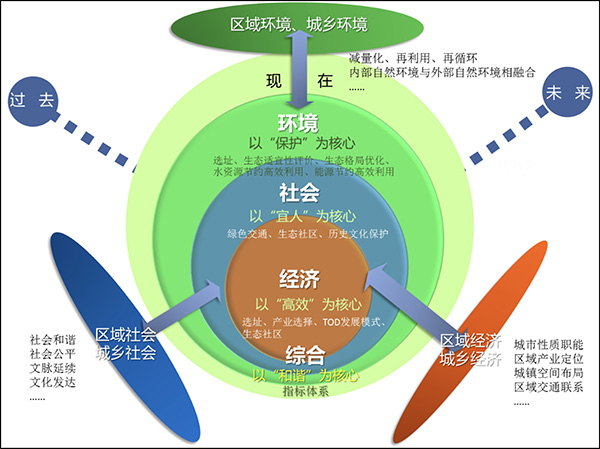

城鄉規劃空間是城市工作者的研究和實(shí)踐載體,它包含了城鎮、農業(yè)和生態(tài)“全空間”,涉及環(huán)境、社會(huì )、經(jīng)濟等方面的“全要素”,涵蓋過(guò)去、現在、未來(lái)“全過(guò)程”。綠色發(fā)展引領(lǐng)的城鄉規劃,就是以復合生態(tài)觀(guān)為理論基礎,調動(dòng)環(huán)境、社會(huì )、經(jīng)濟等“全要素”,在城鎮、農業(yè)和生態(tài)“全空間”,實(shí)現過(guò)去、現在、未來(lái)“全過(guò)程”綠色發(fā)展的實(shí)踐活動(dòng)。

在城鄉空間踐行綠色發(fā)展要有正確的認識論、價(jià)值觀(guān)和方法論。

在城鄉空間踐行綠色發(fā)展要有正確的認識論、價(jià)值觀(guān)和方法論。

首先要有正確的認識論。

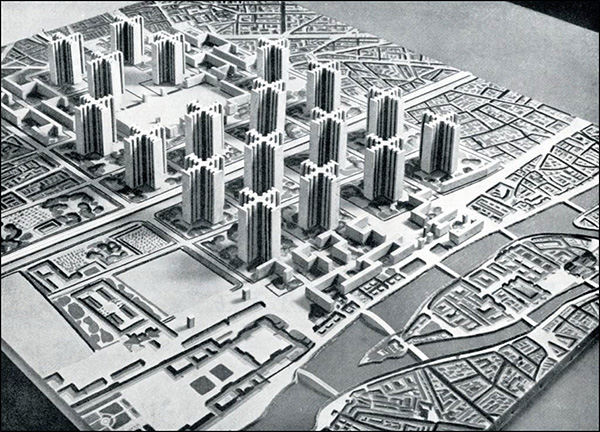

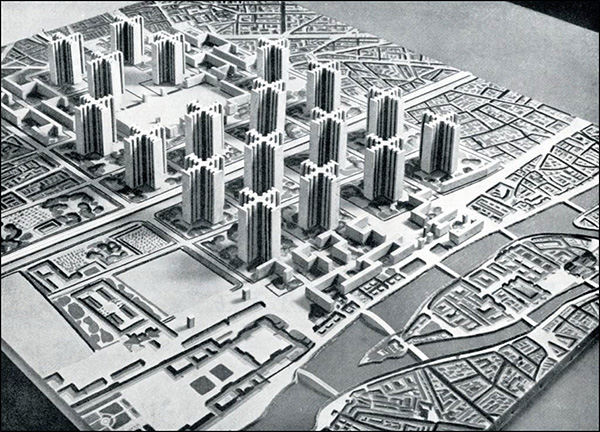

城鄉空間是一個(gè)復雜、開(kāi)放的巨系統。工業(yè)文明時(shí)期,以《雅典憲章》為標志,建筑和規劃學(xué)術(shù)界從結構主義、功能主義視角出發(fā),將城市抽象為機器,最終導致了對環(huán)境、文化的忽視,甚至對人類(lèi)本身的忽視,簡(jiǎn)·雅各布斯的《美國大城市的生與死》就是對這個(gè)現象的深刻反思。

步入生態(tài)文明的新時(shí)代,我們應拋棄機械、線(xiàn)性的第二代機械系統論的研究方法,采用有機、非線(xiàn)性的第三代復雜適應系統論的研究方法。如果將人類(lèi)個(gè)體行為比作細胞層面的簡(jiǎn)單運動(dòng),那么城鄉巨系統就呈現出生命體層面的復雜行為。與一般意義的生命體相似,城鄉這個(gè)“巨生命體”同樣擁有消化、呼吸、循環(huán)、神經(jīng)等系統,具備學(xué)習、反饋、免疫、適應、修復、再生等能力;需要通過(guò)分布式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現對動(dòng)態(tài)變化的主動(dòng)感知,通過(guò)大數據和大算法實(shí)現海量計算和分析,通過(guò)“城市大腦”實(shí)現輔助、最終替代人的決策,從而實(shí)現對外部環(huán)境變化的適應,實(shí)現各大系統的協(xié)同耦合和自組織運轉;需要在更大的尺度實(shí)現物質(zhì)和能量的循環(huán),實(shí)現與其他生命體之間的功能分工和要素交換。用“巨生命體”抽象和認識城市,將改革甚至顛覆我們對城市規律的既有認知。

步入生態(tài)文明的新時(shí)代,我們應拋棄機械、線(xiàn)性的第二代機械系統論的研究方法,采用有機、非線(xiàn)性的第三代復雜適應系統論的研究方法。如果將人類(lèi)個(gè)體行為比作細胞層面的簡(jiǎn)單運動(dòng),那么城鄉巨系統就呈現出生命體層面的復雜行為。與一般意義的生命體相似,城鄉這個(gè)“巨生命體”同樣擁有消化、呼吸、循環(huán)、神經(jīng)等系統,具備學(xué)習、反饋、免疫、適應、修復、再生等能力;需要通過(guò)分布式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )實(shí)現對動(dòng)態(tài)變化的主動(dòng)感知,通過(guò)大數據和大算法實(shí)現海量計算和分析,通過(guò)“城市大腦”實(shí)現輔助、最終替代人的決策,從而實(shí)現對外部環(huán)境變化的適應,實(shí)現各大系統的協(xié)同耦合和自組織運轉;需要在更大的尺度實(shí)現物質(zhì)和能量的循環(huán),實(shí)現與其他生命體之間的功能分工和要素交換。用“巨生命體”抽象和認識城市,將改革甚至顛覆我們對城市規律的既有認知。

城鄉應當以“巨生命體”的持續、健康、協(xié)同為標準,實(shí)現城鎮、農業(yè)、生態(tài)全空間的協(xié)同發(fā)展,環(huán)境、社會(huì )、經(jīng)濟全要素的均衡發(fā)展,過(guò)去、現在、未來(lái)全時(shí)段的公平發(fā)展,建設“共生、共榮、共享、共利、共治”的理想社會(huì )。“共生”,即構建山水林田湖草“生命共同體”;“共榮”,即實(shí)現歷史文化的傳承和繁榮;“共享”,即人人共享公共資源和福利保障;“共利”,即實(shí)現經(jīng)濟發(fā)展和全民富裕;“共治”,即實(shí)現政府、市場(chǎng)、社會(huì )的多元共治。

從發(fā)展理念上看,要實(shí)現五個(gè)轉變:從“以經(jīng)濟為中心” 到“以人為中心”;從“經(jīng)濟、社會(huì )、環(huán)境”的互動(dòng)、協(xié)調發(fā)展到以自然生態(tài)和人文歷史資源保護作為一切發(fā)展的前提和基礎;從經(jīng)濟發(fā)展必須依賴(lài)資源環(huán)境的消耗到經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境消耗脫鉤;從粗放式、增量擴張式的褐色增長(cháng)方式到集約式、存量盤(pán)活式的精明增長(cháng)方式;從將城市作為資本運營(yíng)工具的經(jīng)營(yíng)城市理念到將城市作為宜居家園載體的運營(yíng)城市理念。

從發(fā)展理念上看,要實(shí)現五個(gè)轉變:從“以經(jīng)濟為中心” 到“以人為中心”;從“經(jīng)濟、社會(huì )、環(huán)境”的互動(dòng)、協(xié)調發(fā)展到以自然生態(tài)和人文歷史資源保護作為一切發(fā)展的前提和基礎;從經(jīng)濟發(fā)展必須依賴(lài)資源環(huán)境的消耗到經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境消耗脫鉤;從粗放式、增量擴張式的褐色增長(cháng)方式到集約式、存量盤(pán)活式的精明增長(cháng)方式;從將城市作為資本運營(yíng)工具的經(jīng)營(yíng)城市理念到將城市作為宜居家園載體的運營(yíng)城市理念。

機器取代人類(lèi)作為主要生產(chǎn)者的時(shí)代即將來(lái)臨,屆時(shí),“按勞分配”將逐步被“按需分配”所取代。“按需分配”所指的“需”不是無(wú)節制的“需”,而是在“恪守有限度使用資源、高效循環(huán)利用資源的綠色生活準則”之下的“需”,它將從道德約束提升到法律約束,綠色生活準則將成為必選項而不是可選項。

第三要有正確的方法論。

“知易行難”、“行百里者半九十”,踐行綠色發(fā)展需要謀定后動(dòng)。城鄉規劃的綠色發(fā)展行動(dòng)包含理念方法、工程技術(shù)、規范標準、法制體制等多個(gè)層面的,需要協(xié)同、配合的工作。從理念方法層面看,主要包括:

建立綠色發(fā)展引領(lǐng)的規劃建設指標體系。以“復合生態(tài)觀(guān)”為基礎,持續、健康、協(xié)同為導向,對標國際綠色發(fā)展愿景和標準,建立涉及環(huán)境、社會(huì )、經(jīng)濟、治理等方面的規劃建設指標體系,兼顧重點(diǎn)與全局、特色與共性、約束與引導、實(shí)施與愿景。

空間適宜性分析和綜合承載力測算。在全域范圍內,按照“人與山水林田湖是一個(gè)生命共同體”的理念,在保障生態(tài)、農業(yè)、城鎮活動(dòng)永續發(fā)展和協(xié)同共生的前提下,通過(guò)限制性要素疊加分析,劃分城鎮、農業(yè)、生態(tài)三類(lèi)空間,劃定生態(tài)保護紅線(xiàn)、永久基本農田和城鎮開(kāi)發(fā)邊界三條控制線(xiàn),并依此確定規劃期內適度、合理的城鎮發(fā)展規模。

實(shí)現城鎮、鄉村協(xié)同發(fā)展。摒棄過(guò)去“城鎮吞噬鄉村、鄉村供養城鎮”的單向物質(zhì)流動(dòng)模式,按照系統協(xié)同原則,發(fā)揮各自的資源稟賦優(yōu)勢,實(shí)現人流、物流、資金流、信息流的雙向流動(dòng),再現中國傳統文化中“詩(shī)意棲居”的人居境界。

優(yōu)化從區域到城市的自然生態(tài)格局。推進(jìn)自然生態(tài)保護、修復和建設,建構從區域到城市的結構完整、通道連續、生物多樣、功能豐富的自然生態(tài)格局,實(shí)現“生態(tài)空間山清水秀”。建設面向公眾開(kāi)放、容納多元活動(dòng)的公共綠地和開(kāi)敞空間,并與非機動(dòng)車(chē)交通系統實(shí)現有機銜接。

推進(jìn)用地布局優(yōu)化和城市修補。實(shí)現“生產(chǎn)空間集約高效、生活空間宜居適度”。依據自然地理條件和居民平均出行時(shí)間確定合理的城市組團尺度。鼓勵城市建設用地的平面、立體混合,在城市中心區建設復合、多元的活力空間。將城市中的閑置、低效建設用地看做可再利用的資源,實(shí)現多元主體參與的城市更新。

弘揚歷史和現代文化。全面推進(jìn)城市設計和歷史文化名城、名鎮、名村保護工作,傳承中華文化、延續城市文脈、彰顯場(chǎng)所精神,處理好傳統和現代、繼承與發(fā)展的關(guān)系。鄉村規劃應致力于發(fā)展由“地緣、血緣、業(yè)緣和情緣”構成的新鄉村文化,提升本土文化自信,增強鄉村凝聚力。

建設綠色化的公共設施和公用設施。應對人口結構和市民需求的變化,改進(jìn)公共服務(wù)設施配置內容和標準,建立等級清晰、分布均好的公益性公共服務(wù)設施體系,推進(jìn)公共服務(wù)設施的開(kāi)放共享,與公共交通站點(diǎn)布局的耦合。推進(jìn)“微降解、微凈化、微中水、微能源、微沖擊、微交通、微更新、微綠地、微農場(chǎng)、微醫療、微調控”等綠色理念、技術(shù)、措施在傳統市政基礎設施規劃建設中的應用。

提倡綠色交通。采用高效率、高舒適、低能耗、低污染的交通方式,完成人流、物流的運輸活動(dòng)。配合以緊湊、混合的建設用地布局減少出行總需求。提高綠色出行(長(cháng)距離公共交通+短距離非機動(dòng)車(chē)交通)占全方式出行的比例。劃定交通政策分區,在城市中心區落實(shí)“小街區、密路網(wǎng)”的理念。

建設可持續水系統。按照“節流優(yōu)先、治污為本、多渠道開(kāi)源”的城市水資源開(kāi)發(fā)利用策略,逐步降低城市人均水耗。協(xié)同水系統在灌溉、供水、防洪、生態(tài)、景觀(guān)、文化、旅游、交通等方面的綜合功能。推廣低影響開(kāi)發(fā)建設模式,構建海綿城市建設綜合治理體系,發(fā)揮滲、滯、蓄、凈、用、排的綜合功能。

建設綠色能源系統。提高全社會(huì )用能效率,遏制能源消費總量過(guò)快增長(cháng)。優(yōu)化能源結構,推進(jìn)工業(yè)節能、建筑節能和交通節能。

推進(jìn)固體廢物資源化利用。提高生產(chǎn)、生活中的資源循環(huán)利用效率。推進(jìn)礦產(chǎn)資源的綜合開(kāi)發(fā)利用、產(chǎn)業(yè)“三廢”綜合利用、再生資源回收利用。推進(jìn)垃圾分類(lèi),加強生活廢棄物、建材廢棄物和電子廢棄物的無(wú)害化處理和資源化利用。

治理環(huán)境污染。堅持區域聯(lián)防聯(lián)控,以源頭減量控制為核心,推進(jìn)大氣、水、土壤、聲等污染防治工作。建立產(chǎn)業(yè)負面清單,淘汰高耗能、高污染的落后產(chǎn)能,推行清潔生產(chǎn)。

提升城鄉安全韌性。在不改變自身基本狀況的前提下,提升對外部干擾、沖擊或不確定性因素的抵抗、吸收、適應和恢復能力。推進(jìn)抗震、防洪、消防、人防等不同災種防災規劃的系統整合、城鄉聯(lián)動(dòng),提高城鄉整體韌性發(fā)展能力。從減緩和適應兩個(gè)方面超前應對氣候變化對城鄉發(fā)展帶來(lái)的挑戰,制定碳減排的目標和措施,提高城鄉提高應對氣候變化、抵御極端氣候能力,提升城市應對突發(fā)公共衛生事件和城市社會(huì )安全事件的能力。

建設智慧城市。通過(guò)城市物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設強化智慧感知,通過(guò)大數據采集和大算法生產(chǎn)強化智慧分析,通過(guò)城市大腦強化智慧決策。建立空間規劃管理信息平臺,實(shí)現對自然生態(tài)、人文歷史等公共資源的剛性管控和城市建設用地的高效、集約利用。

建設綠色社區。建設“細胞—鄰里—片區”的分級空間組織和設施配套體系,鼓勵在社區內部創(chuàng )造就業(yè)機會(huì ),實(shí)現職住就近平衡。提供多樣化的舒適住宅,實(shí)現“從住有所居到住優(yōu)所居”。建構藍綠交織、活力共享的公共空間網(wǎng)絡(luò ),豐富鄰里交往空間。

推進(jìn)綠色生產(chǎn)方式、鼓勵綠色生活方式。實(shí)施清潔生產(chǎn)。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的“減量化、再利用、再循環(huán)”。通過(guò)突破式創(chuàng )新實(shí)現經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境消耗脫鉤。逐步建立生態(tài)文明下的生活價(jià)值觀(guān)、質(zhì)量觀(guān)、幸福觀(guān)。從追求物質(zhì)層面的富足,到追求精神層面的充實(shí);從渴望對生活物品的占有,到實(shí)現大部分生活物品的共享;從以鋪張浪費為豪,到以簡(jiǎn)樸節約為榮;從對公共環(huán)境衛生的漠視,到人人關(guān)注、維護公共環(huán)境衛生,共建清潔美麗家園。

推進(jìn)體制機制創(chuàng )新。按照《生態(tài)文明體制改革總體方案》的要求,健全各項制度和體系。制定綠色城鄉規劃建設的行業(yè)標準。建立規劃評估、督查中的綠色生態(tài)考核機制。建立綠色發(fā)展教育與宣傳機制。

上述十七項內容是城鄉規劃中可能應用到的綠色理念方法,但如果不分對象地把各種綠色工程技術(shù)用到每個(gè)城鄉規劃中去,就是“偽綠色”的城鄉規劃。因為,前面的“認識論”中談到,所謂綠色生態(tài),就是能夠很好地協(xié)調主體(城鄉)與客體(宏觀(guān)環(huán)境)之間的關(guān)系。不同地區的宏觀(guān)生態(tài)環(huán)境迥異,決定了各城鄉主體應采取完全不同的適應客體策略;不同地區的經(jīng)濟基礎和城鎮化階段迥異,也決定了各城鄉主體應采取適應當地經(jīng)濟條件和發(fā)展階段的“先進(jìn)適用技術(shù)”,而不是不可承受的“奢侈技術(shù)”。所以,“因地制宜”、“因時(shí)制宜”是綠色發(fā)展的基本準則。

總的來(lái)說(shuō),對綠色城鄉規劃的認識,包含從“道”的高度樹(shù)立綠色發(fā)展的認識論(復雜適應系統論支撐的城鄉“巨生命體”)和價(jià)值觀(guān)(復合生態(tài)觀(guān)),強調有機整體和目標均衡;以及從“術(shù)”的層面梳理綠色發(fā)展的方法論(綠色發(fā)展理念方法集成、工程技術(shù)集成等),強調手段集成和主客體協(xié)同。

綠色發(fā)展之“術(shù)”就好比中藥鋪,對特定的“人”(城市)不能隨便抓藥。只有從“道”高度,順“性命之理、天地之道”(認識、尊重、順應城市發(fā)展規律),才能開(kāi)出真正管用的“良方”。

生態(tài)文明、綠色發(fā)展是對工業(yè)文明、灰色發(fā)展的深刻變革和揚棄,是汲取農耕文明精粹、協(xié)調人與自然關(guān)系的新型發(fā)展理念,是人類(lèi)文明的又一次提升和飛躍。綠色發(fā)展不再是各地城鄉規劃的可選項,而將成為城鄉可持續發(fā)展的必由之路。

“不忘初心,方得始終。”我們要牢記人民城市為人民的“初心”,將人民群眾滿(mǎn)意度作為衡量城市工作好壞的標準,將建設幸福美麗家園作為城市發(fā)展的愿景,將實(shí)現“兩個(gè)百年中國夢(mèng)”作為最終的奮斗目標。

我們期待以本倡議書(shū)為起點(diǎn),推進(jìn)綠色發(fā)展理念下城鄉規劃的全面改革,推動(dòng)城鄉規劃內容、理念、方法、技術(shù)等方面的創(chuàng )新,用實(shí)際行動(dòng)踐行綠色發(fā)展。

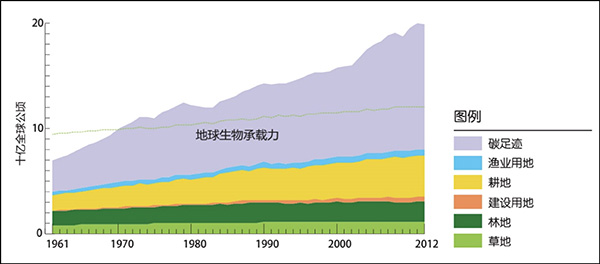

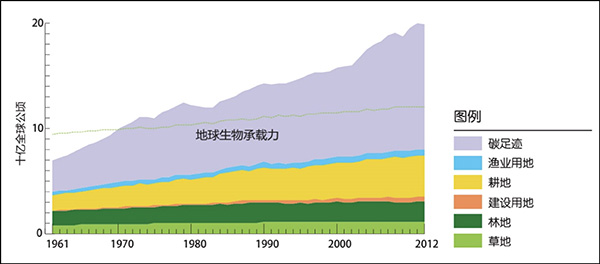

全球生態(tài)足跡構成及地球的生物承載力。

體現人與自然和諧共生的意境。

復合生態(tài)觀(guān)——全空間、全要素、全過(guò)程的研究視野。

機械系統論下的功能主義城市意象??虏嘉饕?,伏瓦生規劃,1922-1925。

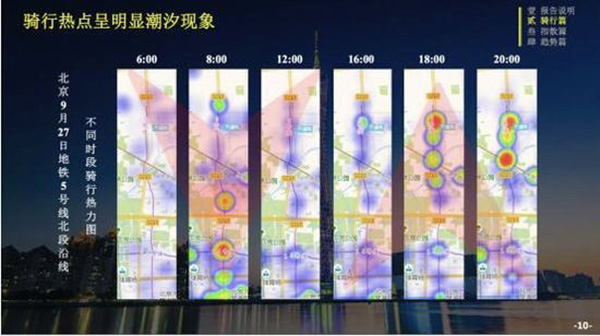

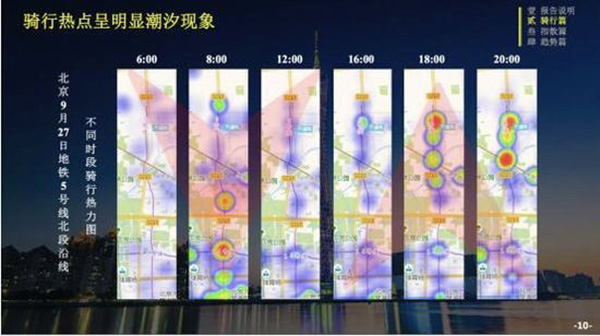

城市巨生命體的循環(huán)系統——24小時(shí)的交通潮汐現象。

其次要有正確的價(jià)值觀(guān)。

綠色城鄉規劃的目標:建設“共生、共榮、共享、共利、共治”的理想社會(huì )。

更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注